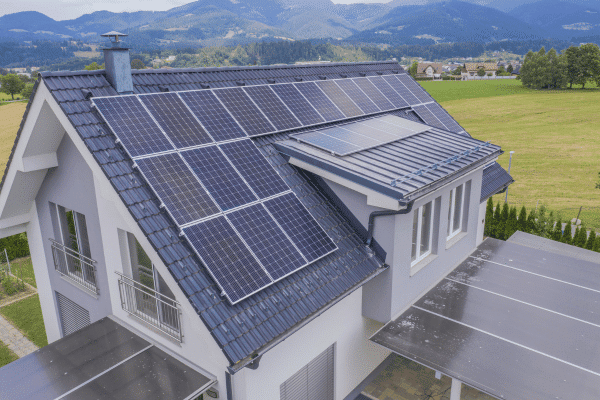

Immer mehr Immobilienbesitzer setzen auf Solarenergie, um ihren eigenen Strom zu erzeugen und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Das Jahressteuergesetz 2022 bietet außerdem finanzielle Anreize beim Kauf und Betrieb von Photovoltaikanlagen. Kein Wunder also, dass sie auf Dächern von Wohngebäuden, Carports und Garagen längst keine Seltenheit mehr sind. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Förderung nutzen können und welche steuerlichen Aspekte Sie beachten sollten.

Photovoltaikanlagen und Steuern: Die wichtigsten Fakten im Überblick

Umsatzsteuer: Null Prozent für Solarenergie

Seit Januar 2023 profitieren Käufer von Photovoltaikanlagen von einem Umsatzsteuersatz von null Prozent – sie zahlen also keine Mehrwertsteuer. Das gilt auch für die Installation sowie den Erwerb von Batteriespeichern oder anderen wesentlichen Komponenten wie etwa Wechselrichter. Die Basis dafür ist eine EU-Richtlinie aus dem April 2022, die den Mitgliedstaaten ermöglicht, die Mehrwertsteuer für bestimmte Produkte zu streichen. Der Strom, der von einer PV-Anlage, die zum Nullsteuersatz gekauft wurde, für den Eigenbedarf erzeugt wird, ist ebenfalls von der Umsatzsteuer befreit.

Betreiber von Anlagen, die vor 2023 gekauft wurden und die beim Erwerb auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet haben, um den Vorsteuerabzug nutzen zu können, zahlen dagegen 19 Prozent Umsatzsteuer sowohl auf Strom, der ins Netz eingespeist wird, als auch auf den, der selbst verbraucht wird. Außerdem müssen sie jedes Jahr eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Für sie kann es sich also lohnen, nach Ablauf der fünfjährigen Bindungsfrist in den Kleinunternehmerstatus zu wechseln – dann zahlen auch sie keine Umsatzsteuer mehr und haben weniger bürokratischen Aufwand.

Voraussetzung für die Umsatzsteuerbefreiung bei Photovoltaikanlagen auf Einfamilienhäusern oder dazugehörigen Nebengebäuden ist, dass ihre Leistung 30 Kilowatt-Peak nicht übersteigt. Bei Mehrfamilienhäusern gilt eine Leistungsgrenze von 15 Kilowatt-Peak pro Wohneinheit. Ein weiterer Vorteil des neuen Steuergesetzes: Steuerbefreite PV-Anlagen müssen „aus Gründen des Bürokratieabbaus“ gar nicht mehr beim Finanzamt gemeldet werden.

Von der Mehrwertsteuer befreit sind seit dem 1. Januar 2023 übrigens auch sogenannte Balkonkraftwerke, also Mini-Solaranlagen mit ein oder zwei Modulen für den Balkon oder die Terrasse. Sie werden per Kabel mit einer Steckdose in der Wohnung verbunden, sodass der erzeugte Strom direkt genutzt werden kann. Einige Städte und Kommunen bezuschussen sogar die Anschaffung eines Balkonkraftwerks. Eine solche Investition kann Ihnen beim Nebenkosten sparen helfen und gleichzeitig nachhaltiges Wohnen fördern.

Einkommensteuer: Welche Photovoltaikanlagen bleiben steuerfrei?

Seit dem Steuerjahr 2022 sind Photovoltaikanlagen mit den oben genannten Leistungsgrenzen auch von der Einkommensteuer befreit. Betreiber mehrerer PV-Anlagen können von einer Steuerbefreiung für eine Gesamtleistung von bis zu 100 Kilowatt-Peak profitieren. Damit entfällt auch die Einnahmen-Überschuss-Rechnung für die Einkommensteuererklärung, die bis dato für den eingespeisten wie auch den selbst verbrauchten Strom gemacht werden musste. Zusätzlich steigern Photovoltaikanlagen den Immobilienwert und unterstützen so den Vermögensaufbau mit Immobilien.

Photovoltaikanlagen & Gewerbesteuer: Wann fällt sie an?

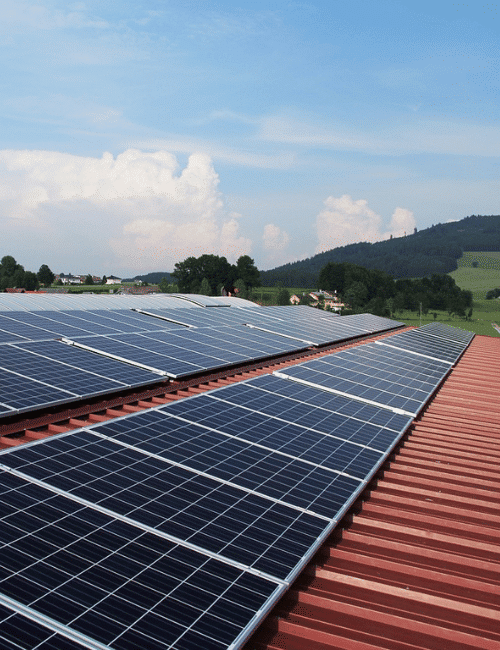

Ab 2020 waren alle Betreiber von Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von bis zu

10 Kilowatt-Peak von der Gewerbesteuer befreit. Seit Januar 2023 gilt diese Regelung für Anlagen mit einer Leistung von bis zu 30 Kilowatt-Peak beziehungsweise 15 Kilowatt-Peak pro Wohneinheit bei Mehrfamilienhäusern. Streng genommen müssen Betreiber von solchen steuerbefreiten PV-Anlagen nichtsdestotrotz ein Gewerbe anmelden und einen ausgefüllten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung beim Finanzamt einreichen. Das Bundesfinanzministerium hat im Juni 2023 jedoch per Erlass mitgeteilt, dass keine Beanstandung folgt, wenn das nicht gemacht wird.

Handwerkerleistungen: Kann man sie absetzen?

Wenn Handwerker eine Photovoltaikanlage auf einem Eigenheim installieren, kann der Besitzer 20 Prozent der Kosten für diese Arbeiten von der Steuer absetzen – das gilt auch für Anlagen, die von der Einkommensteuer befreit sind. Und: Nicht nur die Installation selbst, sondern auch Leistungen zur Renovierung, Erhaltung und Instandhaltung der Anlage fallen unter diese Regelung.

Hausverkauf mit Photovoltaikanlage – was ist zu beachten?

Separater Kaufpreis: Warum die Anlage nicht einfach „mitverkaufen“?

Eine aufgesetzte Photovoltaikanlage, die nicht fest mit dem Gebäude verbunden ist, wird steuerlich als selbstständiges bewegliches Wirtschaftsgut behandelt, für das ein gesonderter Kaufpreis vereinbart werden muss. Seit 2022 ist der Gewinn aus dem Verkauf einer Photovoltaikanlage nach § 3 Nr. 72 EStG steuerfrei, wenn sie die oben genannten Leistungsgrenzen nicht überschreitet. Gilt die Steuerbefreiung nicht, sollte der Kaufpreis auf dem Restbuchwert basieren, damit möglichst keine Steuern anfallen.

Hausverkauf mit Photovoltaikanlage und Grunderwerbsteuer: Was gehört zum Grundstück?

Bei aufgesetzten Photovoltaikanlagen, die nicht fest mit dem Gebäude verbunden sind, fällt keine Grunderwerbsteuer auf den Kaufpreis der Anlage an. Anders verhält es sich bei Anlagen, die in das Dach oder die Fassade integriert sind: Diese gelten als Teil des Gebäudes und unterliegen somit der Grunderwerbsteuer.

Umsatzsteuerliche Fallstricke: Wann wird es teuer?

Beim Verkauf der Photovoltaikanlage gibt es verschiedene Szenarien, die unterschiedliche steuerliche Auswirkungen haben. Wird die Photovoltaikanlage als Teil einer Geschäftsveräußerung im Ganzen behandelt, fällt keine Umsatzsteuer an. Der Käufer tritt dann in die umsatzsteuerlichen Rechte und Pflichten des Verkäufers ein. Sollte das Finanzamt diese Einstufung jedoch nicht anerkennen, können nachträglich Umsatzsteuern fällig werden. Um unangenehme Überraschungen zu vermeiden, empfiehlt es sich, im Kaufvertrag festzulegen, dass der Käufer für eventuell nachträglich fällige Umsatzsteuern aufkommt. Eine Geschäftsveräußerung im Ganzen liegt etwa beim Verkauf einer dach- oder fassadenintegrierten Anlage vor, sofern der Käufer vorhat, die Anlage weiterzubetreiben. Da beim Erwerb einer solchen Photovoltaikanlage eine Grunderwerbsteuer anfällt, wären eigentlich die Voraussetzungen für eine Umsatzsteuerbefreiung gegeben, allerdings hat die Regelung zur Geschäftsveräußerung im Ganzen hier Vorrang.

Plant der Käufer keine weitere Nutzung der Photovoltaikanlage, handelt es sich nicht um eine Geschäftsveräußerung im Ganzen. Der Verkauf unterliegt dann im Fall einer aufgesetzten Anlage der Umsatzsteuerpflicht. Anders bei einer dach- oder fassadenintegrierten Anlage: Hier ist der Verkauf grunderwerbsteuerpflichtig, aber von der Umsatzsteuer befreit.

Photovoltaikanlage Steuern – Fazit

Photovoltaikanlagen bieten nicht nur ökologische, sondern auch wirtschaftliche Vorteile. Wer die steuerlichen Regelungen kennt, kann beim Betrieb und Verkauf einer Photovoltaikanlage bares Geld sparen. Nutzen Sie diese Chance, um die Steuervorteile für Immobilien zu maximieren und lassen Sie sich bei Bedarf von einem Steuerberater unterstützen, um das Beste aus Ihrer Photovoltaikanlage beziehungsweise aus Ihrem Verkauf herauszuholen. Zusätzlich können Sie durch die Nutzung von Solarenergie auch Energiesparen im Haushalt und so Ihre monatlichen Kosten weiter reduzieren.

Sie möchten wissen, welche Förderungen es für Ihre Photovoltaikanlage gibt? Mit unserem Fördercheck, entwickelt in Zusammenarbeit mit Finanzierungs- und Förderexperten Gottfried Stadtmüller, finden Sie in nur wenigen Klicks die besten Zuschüsse und Darlehen auf einen Blick.